‣ Shell Windpark: Weiter fallende Preise für Windenergie

Der britisch-niederländische Ãlmulti Royal Dutch Shell hat in den Niederlanden eine Ausschreibung für einen 700 Megawatt-Windpark gewonnen. Gegen 26 andere Bieter setzte sich Shell mit einem Preis von 5,45 Cent pro Kilowattstunde durch. Die niederländische Regierung hat in einem Ausschreibungsverfahren den Offshore-Windpark "Borssele 3 + 4" an die Royal Dutch Shell vergeben. Das Unternehmen hatte einen Tiefpreis von 54,50 Cent pro Megawattstunde angeboten. Dieser Preis liegt fast 20 Cent unter dem Angebot der dänischen Firma Dong, die mit einem Preis von 72,70 Cent im Sommer die Ausschreibung für "Borssele 1+2" gewann. Für Offshore-Windanlagen hatte bisher nur Vattenfall einen noch niedrigeren Preis angesetzt - allerdings für einen Windpark näher an der (dänischen) Küste. Vattenfalls Gebot lag bei umgerechnet 49,9 EUR pro Megawattstunde (MWh) erzeugter Strommenge. Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb von Windparks erhöhen sich jedoch mit jedem Kilometer Entfernung von der Küste. Dass das gemeinhin als Mineralölkonzern bekannte Unternehmen Shell nun sehr günstig anbieten konnte liegt an mehreren Faktoren. Hilfreich sind die derzeit niedrigen Zinsen sowie die insgesamt niedrigen Strompreise, zu denen - zumindest in den Niederlanden - die zukünftig produzierten Windenergiepreise in Konkurrenz stehen. Technischer Fortschritt beim Bau und Betrieb der Anlagen ermögliches es zudem, immer leistungsstärkere Anlagen zu geringeren Kosten zu erichten. Mit entscheidend für den letztlichen Preis und den Gewinn der Ausschreibung dürfte Shells Erfahrungen im Offshore-Bereich gewesen sein. Zudem muss Shell ebenso wie andere Ãl- und Gasunternehmen Erfolge in alternativen Märkten vorweisen, wenn langfristig die Abhängigkeit von fossilen Energien verringert werden soll. Bei der Ausschreibung "Borssele 1+2" war Shell nicht zum Zuge gekommen. In Deutschland gilt ab 2017 das Vergabeverfahren per Ausschreibung. Dann dürften auch hierzulande die Preise für Offshore-Windenergie fallen.

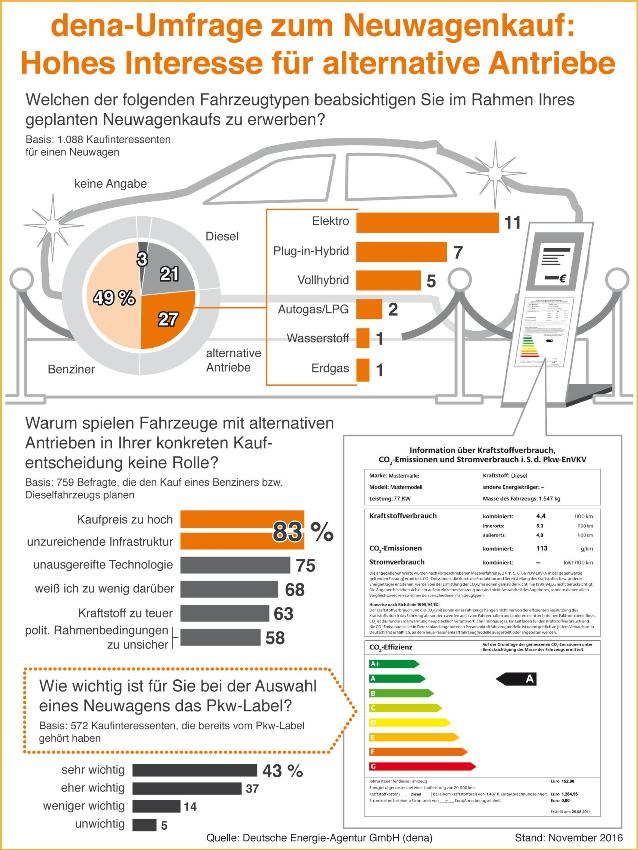

. ‣ Umfrage: Hohes Interesse an E-Autos; geringe Kaufbereitschaft

Das Interesse an E-Autos steigt. In einer Umfrage der Deutschen Energie Agentur (dena) bekunden ein Viertel der Befragten Interesse an alternativ angetriebenen Neuwagen. Insbesondere das Interesse an Elektro-Autos ist gestiegen. Allerdings spiegelt sich dieses Interesse noch nicht in Verkaufszahlen wider. Im Auftrag der dena wurden Kaufinteressenten für Neuwagen befragt. Rund 27 Prozent der Befragten gaben an, sich für den Kauf eines Autos mit alternativer Antriebstechnik zu interessieren. Die meisten Kaufinteressenten präferierten dabei Elektroautos, während die Beliebtheit von Gas-Kfz eher gesunken ist. Die Befragten, die den Kauf eines alternativen Antriebes ausschlossen, nannten einen zu hohen  Kaufpreis sowie die unzureichende Infrastruktur als Hauptgegenargumente. Eine geringe Reichweite der E-Autos und damit einhergehend die schlechte Ladeinfrastruktur lassen viele Autokäufer noch skeptisch. Nicht ausgereifte Technologie folgt auf dem dritten Platz der Ablehnungsgründe. Die negativen Meldungen über explodierende Gastanks dürften hier eine Rolle gespielt haben. Das steigende Interesse an alternativen Antrieben ist insgesamt erfreulich. Jedoch bedeutet ein Interesse nicht automatisch einen Kauf. Nur knapp 2 von Hundert Kaufinteressenten entscheiden sich am Ende auch für den Kauf eines Autos mit alternativem Antrieb.

. ‣ Ãbertragungsnetzbetreiber rufen Winterreserve ab Im Winter bläst der Wind besonders kräftig. Viel Windenergie bedeuten jedoch auch groÃe Herausforderungen für die Netzstabilität und den Ausgleich von Spitzenlasten. Um dies zu bewältigen legen die Ãbertragungsnetzbetreiber Winterreserven an. Ursprünglich nur für Notfälle gedacht, werden die Winterreserven in den letzten Jahren regelmäÃig abgerufen.  Die vier deutschen Ãbertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW haben eine Reservekapazität für die Wintermonate von rund 8.300 Megawatt gesichert. Die Netzreserve erhöht die Versorgungssicherheit, wenn besonders starke Belastung des Höchstspannungsnetzes zu erwarten sind. Die Ãbertragungsnetzbetreiberhaben in Absprache mit der Bundesnetzagentur Reservekapazität gesichert. Seit dem 10. Oktober wurde diese bereits an 26 Tagen genutzt. Basierend auf den Einspeiseprognosen lag die abgerufene Reservekapazität dabei in der Spitze bei bis zu ca. 6.000 Megawatt.  Obwohl die Versorgungssicherheit derzeit nicht akut gefährdet ist, haben sich laut Ãbertragungsnetzbetreiber die Belastung der Stromnetze und damit die Risiken für die Versorgung im Vergleich zu vergangenen Jahren aufgrund der zunehmenden Mengen an schwankender Einspeisung durch die erneuerbaren Energien und des Wegfalls konventioneller Kraftwerksleistung deutlich erhöht. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien vor allem im Norden Deutschlands und durch den Ausstieg aus der Kernkraft sowie die Stilllegung weiterer konventioneller Kraftwerke im Süden entsteht ein zunehmendes Nord-Süd-Gefälle zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland. Dies führt, solange das Netz nicht entsprechend ausgebaut ist, zu extrem starken Belastungen des Höchstspannungsnetzes, die besonders in den Wintermonaten bei starker Windeinspeisung in Verbindung mit hoher Last kritisch werden können.  In diesem Winter sehen sich die Ãbertragungsnetzbetreiber mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert: In Frankreich werden mehrere Kraftwerke nur stark eingeschränkt zur Verfügung stehen. Aufgrund der dort weitverbreiteten elektrischen Heizungen kann es im Winter auÃerdem zu sehr hohen Spitzenlasten kommen. Die benachbarten deutschen Ãbertragungsnetzbetreiber stehen in ständigem Austausch mit dem französischen Ãbertragungsnetzbetreiber RTE. Sie prüfen und analysieren die möglicherweise zu erwartenden Folgen für das Ãbertragungsnetz in Deutschland und bereiten sich darauf vor, Frankreich gemeinsam mit den anderen europäischen Ãbertragungsnetzbetreibern im Bedarfsfall zu unterstützen.

. ‣ Top-Strom- und Gasanbieter in 2016 auf Stromtipp.de Unter den im laufenden Jahr über Stromtipp.de angebotenen Strom- und Gasanbietern haben sich die meisten Kunden für den Anbieter Vattenfall entschieden. Eine Auswertung der in 2016 vermittelten Strom- und Gasverträge ergab zudem, dass knapp über die Hälfte der Stromkunden einen Ãkostrom-Tarif wählten. Biogas-Tarife bleiben weiterhin die Ausnahme: lediglich rund 7 Prozent der Gaskunden entschieden sich für einen Gastarif mit Bio-Anteil.  Seit 1999 vermittelt das Stromtipp.de-Verbraucherportal Stromverträge über den Stromtarifrechner. Seit knapp 10 Jahren vergleichen und vermitteln wir auch Gastarife. Die diesjährige Auswertung zeigt, dass sich rund 80 Prozent der Strom- und Gaskunden für von uns empfohlene Energieanbieter entschieden haben. Seit Anfang des Jahres haben wir die Filter unserer Tarifrechner so eingestellt, dass ohne Optionsänderungen zuerst Strom- und Gasanbieter angezeigt werden, die von uns nach bestimmten Kriterien empfohlen werden. Die verbleibenden 20 Prozent entschieden sich für Strom- und Gasanbieter, die keine besondere Empfehlung erhielten, jedoch stets zu den günstigsten Anbietern zählten.  Bei der Auswertung der Anteile von Ãkostrom wurden sämtliche Ãko-Tarife gezählt. Es wurde keine Unterscheidung nach Ãko-Siegeln vorgenommen. Dagegen haben wir für die Anteile der Biogas-Tarife, die sogenannten Klima-Tarife ausgeschlossen. Demnach wählten 51 Prozent der Stromkunden einen Ãkostrom-Tarif aus. Gastarife mit Biogas-Anteil wurden lediglich von 7 Prozent ausgewählt. Dabei überstieg der Biogas-Anteil selten die 50 Prozent-Marke.  Der Strom- und Gasanbieter, den Stromtipp.de-Nutzer am häufigsten auswählten, ist Vattenfall. Auf den weiteren Plätzen folgenden SauberEnergie, EVD, 123energie und wemio. Insgesamt wurden Strom- oder Gaslieferverträge von uns an 29 Energieanbieter vermittelt. Etwa 58 Prozent der Strom- und Gaskunden, die über Stromtipp.de den Anbieter gewechselt haben, sind zuvor noch bei ihrem Grundversorger gewesen. Der alternative Stromanbieter, der über unser Verbraucherportal die meisten Kunden verloren hat, ist Care Energy.  Knapp über 20 Prozent der Strom- und Gaskunden sind in 2016 in eine neue Immobilie eingezogen und haben im Zuge des Neueinzugs den Strom- oder Gasanbieter über Stromtipp.de gewechselt.

. ‣ Bundesverfassungsgericht: Atomkraftwerksbetreiber müssen entschädigt werden

Teures Erbe der schwarz-gelben Regierungskoalition von 2011. Das Gesetz zum Atomausstieg enteigne die Betreiber der Atomkraftwerke, so entschied das Bundesverfassungsgericht. Auf den Steuerzahler kommen jetzt Forderungen in Milliardenhöhe der Betreiber RWE, Vattenfall und E.ON zu.  Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 hatte die damalige Bundesregierung einen schnellen Atomausstieg per Gesetz beschlossen. Die maximale Laufzeit der Reaktoren wurde auf das Jahr 2022 begrenzt. Je nach Alter der damals noch 17 in Betrieb befindlichen Reaktoren wurden individuellen Restlaufzeiten vereinbart. Einige Reaktoren gingen unmittelbar nach der Katastrophe vom Netz.  Die CDU/CSU/FDP Regierung hatte nur ein Jahr zuvor, den ursprünglichen Atomausstiegsbeschluss von 2002 der SPD/Grünen-Vorgängerregierung gekippt und längere Laufzeiten vereinbart. Den Atomkraftwerksbetreibern wurden hohe Reststrommengen zugesichert, die noch produziert werden dürften. Ein Ausstiegsdatum wurde nicht vorgegeben. Die Kläger beriefen sich jetzt auf die damaligen Zusagen und bezeichneten den Ausstiegsbeschluss von 2011 als âEnteignungâ. Dieser Argumentation hat sich das Bundesverfassungsgericht weitgehend angeschlossen.  Im Grundsatz sei das damalige "Ausstiegs"-Gesetz verfassungs-konform, jedoch hätten sich die Atomkraftwerksbetreiber zu Recht auf die zuvor gemachten Zusagen bezüglich der Reststrommengen verlassen können. Das höchste deutsche Gericht sprach mit seiner Entscheidung den Klägern RWE, Vattenfall und E.ON daher Entschädigungen zu. Diese seien âangemessenâ vom Gesetzgeber bis 30. Juni 2018 gesetzlich zu regeln. Die Entschädigung soll sich dabei auf die zugesagten Reststrommengen beziehen, die aufgrund des Ausstiegsgesetzes von 2011 nicht mehr produziert werden konnten. Schätzungen gehen von Forderungen der Atomkraftwerksbetreiber in Höhe von 19 Milliarden Euro aus. Die Aktienkurse von RWE und E.ON sind am Vormittag deutlich angestiegen.

. ‣ Tipp: Energiekosten im Winter senken

Wenn es drauÃen kühler und dunkler wird, wächst die Lust, es sich Zuhause gemütlich zu machen. Doch mehr Zeit in den eigenen vier Wänden heiÃt auch höhere Energiekosten. Besonders dort, wo mehrere Menschen zu Hause sind, steigen die Energiekosten. âOb gemeinsames Kochen, gemütlicher Fernsehabend oder einfach nur Lesen oder Lernen unter der Schreibtischlampe - fast jede Aktivität in der Wohnung braucht Energieâ, erklärt Steffi Saueracker von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. âJetzt in Herbst und Winter machen sich zudem die Heizung und die deutlich längere Brenndauer der Lampen bemerkbarâ, sagt Saueracker. Clever Energiekosten senken mit ein paar einfachen Tipps für jeden Haushaltsbereich. Energiekosten senken: Energiesparende Beleuchtung Das energiesparendste Leuchtmittel auf dem Markt ist die LED-Lampe. Mit der LED-Lampe lassen sich die Energiekosten am besten bekämpfen. Werden in der Wohnung sechs 60 Watt-Glühlampen durch gleichwertige 9-Watt LEDs ersetzt, spart dies im Jahr bereits mehr als 100 Euro Energiekosten. Bei einem Einkaufspreis ab 5 Euro pro LED ist das eine gute Investition. Die modernen LEDs gibt es mittlerweile in allen Farbtemperaturen. Für warmes Licht einfach auf die Kelvin-Angabe auf der Verpackung achten: 2.700 bis 3.250 Kelvin entsprechen dem warmweiÃen Licht der alten Glühbirne. Energiekosten in der Küche senken Die Küche rückt im Winter in das Zentrum der Wohnung. Beim gemeinsamen Kochen und Backen oder einfach bei einem Tee ist es einfach am gemütlichsten. Auch hier lässt sich viel CO2 sparen und die Energiekosten senken. Rund 50 Euro gesparte Energiekosten sind jährlich drin, wenn die zur TopfgröÃe passende Herdplatte sowie Töpfe und Pfannen mit Deckel und einem glatten, unverbeulten Boden benutzt werden. . ‣ Stadtwerke München erhöhen Strompreise zum 01. Februar 2017

Die meisten Stromanbieter haben aufgrund der Erhöhung von Umlagen und Abgaben bereits zum 01. Januar 2017 Strompreiserhöhungen angekündigt. Stromkunden der Stadtwerke München zahlen einen Monat später höhere Strompreise. Pro Jahr rund 18 Euro zusätzliche Stromkosten für einen Haushalt mit 2.500 kWh. Zum Jahresbeginn erhöhen sich Umlagen und Abgaben teilweise deutlich. Dies geben die meisten Stromanbieter über eine Strompreiserhöhung an ihre Kunden weiter. Auch die Stadtwerke München erhöhen jetzt die Strompreise, allerdings mit einem Monat Verzug erst zum 01. Februar 2017. Im Stromtarif M-Strom privat Kompakt muss ein durchschnittlicher Haushalt mit 2.500 kWh Stromverbrauch pro Jahr rund 18 Euro mehr zahlen. Die Stadtwerke München geben an, die Strompreiserhöhungen aufgrund von Einkaufsvorteilen gering zu halten. In der Tat sind die Stromtarife Stadtwerke München im Vergleich mit anderen Grundversorgern relativ günstig. Dennoch können auch Münchener Stromkunde durch einen Stromanbieterwechsel noch viel Geld sparen. Der oben genannte Durchschnittshaushalt könnte bei einem Stromanbieterwechsel noch knapp 100.- Euro sparen. Wenn der Stromkunde in einen Stromtarif mit Bonus wechselt, wären im ersten Jahr sogar 200,- Euro Ersparnis drin. Viele günstige Stromtarife können Sie in unserem Stromtarifrechner vergleichen und über einen Stromtarifwechsel schnell Geld sparen. Stromkunden die von den Stadtwerken München eine Preiserhöhung erhalten, haben ein Sonderkündigungsrecht. . ‣ Joint Venture soll Aufbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos beschleunigen Die deutschen Automobilhersteller Daimler, BMW, Ford und VW wollen ein Joint Venture gründen, das kräftig in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren will. Europaweit sind im ersten Schritt 400 Schnellladestationen geplant. Dabei soll auch die Aufladezeit deutlich reduziert werden.  Um den Absatz von E-Autos zu fördern sind neben Fahrzeugen mit groÃer Reichweite auch ausreichend Schnellladestationen notwendig. Erst wenn Autofahrer die Sicherheit haben, bei Bedarf immer eine Aufladestation in der Nähe zu haben, werden gröÃere Kundengruppen erschlossen. Der Bund investiert bereits in den kommenden Jahren viel Geld in neue Stationen. Nun wollen auch deutsche Automobilhersteller in den Aufbau und das Geschäft mit Stromladestationen einsteigen.  Die Hersteller Daimler, BMW, Ford und VW mit Audi und Porsche planen dazu ein Joint Venture. Dies haben die Unternehmen in Form einer Absichtserklärung bekannt gegeben. Ziel sei es, in einem ersten Schritt 400 Schnellladestationen in Europa zu errichten. Im Jahr 2020 sollen es dann âTausendeâ sein.  Damit diese Infrastruktur auch von möglichst vielen E-Autos genutzt werden kann, ist eine Verkürzung der Ladezeit notwendig. An heutigen Schnellladestationen werden ca. 30 Minuten Aufladezeit benötigt um mit dem âgetanktenâ Strom rund 250 Kilometer weit zu fahren. Die beteiligten Unternehmen des Joint Venture planen auf Basis des sogenannten Combined Charging Systems (CCS) diese Zeit auf âeine Kaffeepausenlängeâ zu verkürzen. Eine Ladekapazität von 350 kW (etwa das 2,5-fache des heute verfügbaren) soll dies ermöglichen.  Für die Gründung des Joint-Venture-Unternehmens besteht bisher eine Absichtserklärung der Unternehmen. Im kommenden Jahr soll die neue Gesellschaft gegründet werden. Bis dahin sind wohl noch einige Punkte zu klären. Vor allen müssen sich die Partner auf das Geschäftsmodell und die Verteilung der Kosten und Erträge einigen. Kostenlos soll der Strom jedenfalls nicht angeboten werden.

. |