‣ EU-Kommission entbindet E.ON vorzeitig von kartellrechtlichen Auflagen Die Europäische Kommission hat E.ON fast fünf Jahre früher als geplant von seinen Verpflichtungen zur Verringerung langfristiger Buchungen im deutschen Gasnetz entbunden. Grund hierfür ist die deutliche Zunahme des Wettbewerbs.  Die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte: âDieser Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie Verpflichtungsbeschlüsse schnell und effizient Märkte für den Wettbewerb öffnen können. E.ON hat begonnen, seine langfristigen Buchungen von Netzkapazitäten zurückzufahren, so dass anderen Unternehmen der Eintritt in den deutschen Gasmarkt und eine Teilnahme an diesem Markt ermöglicht wurde. Die Verpflichtungen haben das Wettbewerbsproblem noch schneller gelöst als erwartet und sind nun nicht mehr erforderlich.â  Der Zugang zu Gasfernleitungen ist für neue Marktteilnehmer unabdingbar. Wenn dieser nicht in ausreichendem MaÃe gegeben ist, wird es für Anbieter schwierig, Kunden zu gewinnen, ganz gleich, wie wettbewerbsfähig ihr Angebot ist. E.ON aber hatte den überwiegenden Teil der verfügbaren Transportkapazitäten an den Einspeisepunkten seines eigenen Gasfernleitungsnetzes in der Regel selbst langfristig gebucht. Die Kommission hatte deshalb Bedenken, dass diese langfristigen Buchungen andere Gasversorger am Zugang zum deutschen Gasmarkt und somit am Wettbewerb mit E.ON hindern könnten.  Im Mai 2010 akzeptierte die Kommission die Verpflichtungszusagen von E.ON zur Freigabe umfangreicher Netzkapazitäten und zur weiteren Verringerung der langfristigen Buchung von Einspeisekapazität in das Netz von NetConnect Germany. Die Verpflichtungen galten ursprünglich bis April 2021.  Nach dem Verpflichtungsbeschluss der Kommission buchte E.ON deutlich weniger Kapazitäten als die 54 % der Gesamtkapazität, die in den Verpflichtungen als Schwelle festgelegt wurden. So konnten Wettbewerber in den Markt eintreten und erhebliche Marktanteile gewinnen. Zudem stehen nun umfangreiche Transportkapazitäten zur Verfügung, so dass Wettbewerber auch weiterhin Zugang zu den Kapazitäten haben werden, die sie für ihre Tätigkeit auf dem Markt benötigen.  Darüber hinaus ist nun auf dem Erdgasmarkt festzustellen, dass die Marktteilnehmer, einschlieÃlich E.ON, in der Regel kurzfristige Buchungen bevorzugen, um flexibel auf Veränderungen der Marktnachfrage und der Marktanteile reagieren zu können. Auf Antrag von E.ON hat die Kommission die Marktlage neu bewertet und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass infolge dieser grundlegenden strukturellen Veränderung auf dem deutschen Gasmarkt die Verpflichtungen nicht mehr erforderlich sind, um ausreichende Transportkapazitäten für Wettbewerber von E.ON zu gewährleisten.  . ‣ Prognose: EEG-Umlage 2017 steigt auf gut sieben Cent pro Kilowattstunde

Die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) wird nach Berechnungen für Agora Energiewende im Jahr 2017 auf 7,1 bis 7,3 Cent pro Kilowattstunde Strom ansteigen. Derzeit liegt sie bei 6,35 Cent. Für einen Haushalt mit 3.500 kWh Stromverbrauch im Jahr bedeutet dies eine Verteuerung um rund 30 Euro. Trotz einer Erhöhung der EEG-Umnlage zum Jahreswechsel, werden sich die für die Stromkunden maÃgeblichen Einstandskosten für die Stromvertriebe sich allerdings kaum ändern: Die Summe aus Börsenstrompreis und EEG-Umlage wird den Prognose zufolge weiterhin knapp unter 10 Cent pro Kilowattstunde liegen. Nur Wechsler profitieren von niedrigeren Börsenpreisen Ob sich der Strompreis für den Endkunden ändert, hängt also stark von der Bereitschaft der Energieversorger ab, die niedrigeren Börsenpreise an den Kunden weiter zu geben und damit eine höhere EEG-Umlage auszugleichen. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass die Stromversorger nur sehr zögerlich Vorteile im Stromeinkauf an die Kunden weitergeben. Insbesondere Bestandskunden müssen mit steigenden Kosten rechnen. Für Kunden, die den Stromanbieter wechseln, dürften durch den starken Wettbewerb dagegen Preisvorteile erreichbar sein.  Die Ursache für eine steigende EEG-Umlage liegt vor allem in den seit Jahren sinkenden Börsenstrompreisen. Denn die EEG-Umlage gleicht die Differenz zwischen dem Börsenstrompreis und der Einspeisevergütung aus, die Betreiber von Windkraft-, Solar-, Biomasse, Wasserkraft- und Geothermieanlagen erhalten. So lag der Börsenstrompreis im 1. Halbjahr 2016 im Durchschnitt bei 2,5 Cent pro Kilowattstunde, während er im Jahr 2015 noch etwa 3,2 Cent pro Kilowattstunde betrug. âDie Kosten für die Stromverbraucher bleiben weitgehend konstant, wenn die Stromvertriebe ehrlich rechnen und ihre gesunkenen Einkaufspreise weitergebenâ, sagt Dr. Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende. âGleichzeitig erhalten die Verbraucher für ihr Geld mehr grünen Strom. Wir rechnen damit, dass der Anteil Erneuerbarer Energien im Jahr 2017 auf mehr als 35 Prozent steigt, in diesem Jahr werden es vermutlich gut 34 Prozent sein.â Im Jahr 2015 betrug der Erneuerbaren-Anteil am  Bruttostromverbrauch 32,6 Prozent.   . ‣ Pkw-Neuzulassungen: Energieeffizienz steigt nur leicht an

Der Absatz von schadstoffarmen Fahrzeugen hat 2015 deutlich zugenommen: in der höchsten Effizienzklasse A+ um 75 Prozent, in der Effizienzklasse A um 25 Prozent. Doch der durchschnittliche Verbrauch aller Neuwagen geht insgesamt nur langsam zurück. Grund dafür sind der steigende Absatz von leistungs- und verbrauchsstarken SUVs (Sport Utility Vehicles), der Rückgang bei Kleinwagen und der weiterhin geringe Anteil der alternativen Antriebe wie Elektro, Erdgas oder Wasserstoff. Das zeigt ein Bericht der Deutschen Energie-Agentur (dena) auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes. âDie Steigerung der Fahrzeugeffizienz weist in die richtige Richtung, aber für die erforderliche Trendwende bei den Emissionen brauchen wir deutlich mehr Bewegung im Marktâ, sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena). âDie Hersteller bieten eine breite Palette an energieeffizienten Fahrzeugen an. Mit dem Pkw-Label lassen sich die Verbrauchs- und Emissionsmerkmale leicht miteinander vergleichen. Wenn wir das für 2020 gesetzte CO2-Ziel für Neuwagen erreichen wollen, müssen wir das Tempo weiter erhöhen, vor allem beim Absatz von Elektro- und Erdgasfahrzeugen.â Die durchschnittlichen CO2-Emissionen aller neu zugelassenen Pkws lagen 2015 bei 128,8 Gramm pro Kilometer, 4 Gramm beziehungsweise 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Bis 2020 muss der durchschnittliche Ausstoà EU-weit auf 95 Gramm pro Kilometer sinken. Diesen Wert erreichen derzeit nur knapp 3 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland, darunter vor allem Minis, Kleinwagen und alternative Antriebe. Setzt sich die bisherige Entwicklung fort, wird Deutschland das Emissionsziel für das Jahr 2020 verfehlen. 70 Prozent der Neuzulassungen gehören zu den grünen Effizienzklassen A+, A und B Insgesamt wurden 2015 über 3,2 Millionen Pkws neu zugelassen, mehr als in den letzten sechs Jahren. 70 Prozent der Neufahrzeuge gehören zu den im Pkw-Label grün gefärbten Effizienzklassen A+, A und B. Im Vorjahr waren es 58 Prozent. Die meisten Pkws wurden in Effizienzklasse B zugelassen (34 Prozent), gefolgt von den Klassen A (24 Prozent), C (19 Prozent) und A+ (11 Prozent). Während der Absatz in den grünen Klassen deutlich zunahm, ging er in den Klassen C, D und E jeweils um rund 25 Prozent zurück. Das absatzstärkste Fahrzeugsegment ist weiterhin die Kompaktklasse mit einem Marktanteil von 27 Prozent. Der Anteil der Effizienzklassen A+, A und B liegt bei Kompakt-Pkw mit 80 Prozent über dem Durchschnitt. Besonders stark sind die grünen Effizienzklassen bei Wagen der oberen Mittelklasse (96 Prozent) und der Mittelklasse (90 Prozent). Den gröÃten Absatzzuwachs verzeichneten SUVs und Geländewagen, um 71.000 beziehungsweise 13 Prozent auf 600.000 Neufahrzeuge. Hier liegt der Anteil der grünen Effizienzklassen bei 63 Prozent. Alternative Antriebe bleiben Nischenmarkt Der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben stieg zwar um 10 Prozent auf 56.000, aber das Segment erreicht weiterhin nur einen sehr geringen Marktanteil (1,7 Prozent). Unter den alternativen Antrieben haben Hybridfahrzeuge â einschlieÃlich der so genannten Plug-in-Hybride, deren Akku nicht nur über den Verbrennungsmotor, sondern auch über das Stromnetz aufgeladen werden kann â mit 33.000 den gröÃten Anteil an den Neuzulassungen. Darauf folgen reine Elektrofahrzeuge (12.500), Erdgas (5.285) und Flüssiggas (4.716). Während Hybrid- und Elektrofahrzeuge zulegten (plus 50 beziehungsweise 20 Prozent), verzeichneten Erdgas- und Flüssiggas-Pkws ein deutliches Absatzminus (30 beziehungsweise 40 Prozent). Das Pkw-Label zeigt anhand einer Farb- und Buchstabenskala, wie energieeffizient ein Neuwagen ist. Grün beziehungsweise A+ steht für die höchste Energieeffizienzklasse, rot beziehungsweise G für die niedrigste. Neben den Angaben zur Effizienzklasse umfasst das Label Angaben zu Kraftstoffverbrauch und -kosten sowie zur Kfz-Steuer. Kaufinteressierte können so verschiedene Modelle eines Fahrzeugsegments beurteilen und miteinander vergleichen. Neuwagen im Handel müssen seit dem 1. Dezember 2011 mit dem Label gekennzeichnet werden. Händler können es mithilfe des Internetangebots der dena auch selbst erstellen. Ãnderungen der Berechnungsgrundlage für Kraftstoffpreise oder die Kfz-Steuer werden laufend eingearbeitet. . ‣ Hendricks begrüÃt EU-Vorschlag zur Aufteilung des EU-Klimaziels Bundesumweltministerin Barbara Hendricks begrüÃt den Vorschlag der EU-Kommission zur Aufteilung des gemeinsamen europäischen Klimaziels für 2030 auf die Mitgliedstaaten: "Das ist eine gute Grundlage für die anstehenden Verhandlungen." Die EU hatte sich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen dazu bekannt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Der Vorschlag der Kommission dient nun der Umsetzung dieses Ziels in EU-Recht.  Hendricks: "Europa macht ernst beim Klimaschutz. Nicht nur Deutschland, auch alle anderen EU-Staaten werden bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen deutlich senken. Zum ersten Mal werden auch die osteuropäischen Staaten ihre Emissionen verbindlich reduzieren. Manche sprechen dabei von Lastenteilung. Aber ich finde, der Begriff Chancenteilung trifft es besser. Denn Klimaschutz ist eine groÃe Chance für die Modernisierung unserer europäischen Volkswirtschaften. Wir sind bereit, mit unserem bestehenden nationalen Ziel noch über die Vorgaben hinaus zu gehen. Aber das muss dem Klima zugutekommen und darf nicht dazu führen, dass andere europäische Staaten weniger tun."  Konkret schlägt die Kommission für jeden EU-Mitgliedstaat ein Klimaziel für die Bereiche vor, die nicht am Emissionshandel teilnehmen, also Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall. Für Deutschland ist demnach eine verbindliche Treibhausgasminderung von 38 Prozent bis 2030 gegenüber 2005 vorgesehen. Dieser Wert lässt sich nicht direkt vergleichen mit dem nationalen Klimaziel von mindestens 55 Prozent Reduktion bis 2030, bezogen auf das Basisjahr 1990 und auf alle Sektoren (inklusive Emissionshandelsbereiche). Allerdings ist klar, dass das bestehende nationale deutsche Klimaziel im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission noch etwas ambitionierter ist. Industrie und Energieerzeugung sind vom heutigen EU-Vorschlag nicht betroffen, da sie unter den europaweiten Emissionshandel fallen, der ebenfalls reformiert werden soll. Der Vorschlag der Kommission basiert auf den Klimazielen der EU für 2030, die im Oktober 2014 vom Europäischen Rat beschlossen wurden. Damals wurde auch bereits die grobe Formel für die Aufteilung der Ziele beschlossen, wonach Staaten mit höherem Pro-Kopf-Einkommen mehr tun müssen als ärmere Mitgliedsstaaten.  Ein zweiter Legislativvorschlag der EU-Kommission bezieht sich auf Wälder und Böden. Erstmals soll auch deren Klimawirkung durch eine europäische Klimaverordnung geregelt werden (der sog. LULUCF-Sektor, für engl. "land-use, land-use change and forestry"). Die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass die Klimaschutzwirkung verbessert wird, zum Beispiel durch Wälder, die CO2 aufnehmen und binden. In begrenztem Umfang können Emissionsgutschriften aus diesem Sektor aber nach dem Vorschlag der Kommission auch genutzt werden, um die Klimaschutzziele in den anderen Sektoren zu erreichen.  Der Legislativvorschlag der Kommission wird ab Herbst 2016 im EU-Ministerrat und im Europäischen Parlament verhandelt.  . ‣ Bayerische Versorgungslücke wächst

Entgegen landläufiger Erwartungen ist der Stromverbrauch in Bayern in den letzten Jahren gestiegen. Im Zeitraum 2003 bis 2013 stieg der Verbrauch um rund 30%. Gleichzeitig deckt Bayern seinen Strombedarf lediglich zu rund 94 % aus eigener Produktion. Zukünftig wird mit einem deutlich geringeren Wert gerechnet. Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (VBEW) berichtet, dass zwar Haushaltsgeräte und industriellen Prozesse im Einzelnen immer effizienter und damit sparsamer werden, aber dieser Effekt dadurch überkompensiert wird, dass immer mehr Anwendungen mit Strom betrieben werden. Hinzu kommt, dass in Bayern die Bevölkerung seit dem Jahr 2005 um etwa 3 % gewachsen ist und rechnerisch pro Kopf jeder zusätzliche Einwohner ca. 7.000 kWh pro Jahr benötigt. Der jährliche Stromverbrauch lag zuletzt bei rund 90 TWh, wobei in fast jedem Einzeljahr ein Anstieg erkennbar ist. Lediglich im Jahr 2009 gab es einen leichten Rückgang als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Es deutet trotz aller Effizienzbemühungen derzeit wenig darauf hin, dass der Trend des steigenden Stromverbrauchs in absoluter Höhe in Bayern gebremst ist. Neue Anwendungsfelder für Strom sind etwa Elektroautos oder Wärmepumpen. Trotz ihres Potenzials zur CO2-Reduktion werden diese Anwendungen einen weiteren Anstieg im Stromverbrauch mit sich bringen. Auch die zunehmende Digitalisierung wird diesen Trend eher verstärken, da die komplette IT-Wertschöpfungskette (u.a. Computerserver) einen erheblichen Strombedarf aufweist. Von 2003 bis 2013 wurde die Erzeugung von Strom aus bayerischen Anlagen lediglich um rund 10 % gesteigert; in 2013 wurden netto 84 TWh erzeugt. Es wurden damit knapp 5 TWh weniger erzeugt als verbraucht, so dass der bayerische Strombedarf nicht mehr komplett aus eigenen Anlagen gedeckt werden konnte. In Zukunft wird sich diese Diskrepanz weiter verstärken, da noch immer rund die Hälfte der erzeugten Strommenge in Bayern aus Kernenergie stammt, das letzte Kernkraftwerk aber definitiv zum 31.12.2022 vom Netz gehen wird.

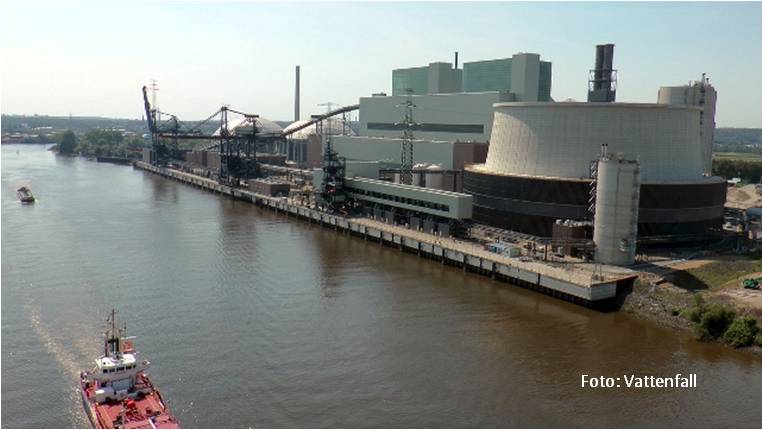

. ‣ Deutschland zieht Vattenfalls Halbjahresergebnis nach unten

Für den schwedischen Energiekonzern Vattenfall bleibt der deutsche Energiemarkt schwierig. Sinkende Umsätze und Margen im Energiehandel sowie erhebliche Wertminderungen im Bereich Braunkohle belasten das Konzernergbnis für das erste Halbjahr 2016. Insgesamt niedrigere Kosten und eine stabile Erzeugung haben zu einer leichten Verbesserung des bereinigten Betriebsergebnis im ersten Halbjahr auf ca. 11 Milliarden Schwedische Kronen (SEK) geführt. Die Marktsituation bleibt aufgrund der weiterhin niedrigen Börsenstrompreise und Margen schwierig und macht erhebliche Wertminderungen vor allem der Braunkohleanlagen erforderlich. Vattenfall nimmt konzern-weit Wertberichtigungen in Höhe von rund 30 Mrd. SEK vor. Davon entfallen allein 21 Mrd. SEK auf den ostdeutschen Braunkohleabbau, immerhin noch 4,6 Mrd. SEK auf das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg (Foto), das deutlich geringere Mengen Strom produziert als ursprünglich angenommen. Vattenfall befindet sich mitten in einem gröÃeren UmstrukturierungsprozeÃ. Besonders in Deutschland, Dänemark und GroÃbritannien setzt das Unternehmen stark auf Offshore-Windkraftanlagen. Im Gegenzug müssen "Altlasten" abgestoÃen werden. Der Braunkohleabbau in der Lausitz wird nun im August diesen Jahres an das tschechische Unternehmen EPH verkauft. Im schwedischen Heimatmarkt setzt Vattenfall dagegen weiterhin auf Atomkraft. Neue Investitionen in bestehende AKW sind dort geplant. Um die Ertragssituation in Deutschland zu verbessern, reduziert Vattenfall deutlich Personal. Insbesondere Stellen in der Verwaltung Berlin sind davon betroffen.

(1 SEK entspricht rund 0,11 Euro)

. ‣ Unister Insolvenz: Was passiert bei Pleiten von Stromvergleichsportalen?

Vergleichsportale sind in den meisten Fällen auch als Vermittler von Verträgen tätig. In der Regel zahlt der Kunde an das Portal kein Geld, so dass im Fall einer Insolvenz kein Risiko besteht. Es gibt jedoch Ausnahmen. Unternehmen der Unister-Gruppe aus Leipzig haben Insolvenz angemeldet. Unister betreibt bekannte Vergleichsportale wie ab-in-den-urlaub.de und fluege.de. Auch das Vergleichsportale preisvergleich.de, über das nicht nur Reisen, sondern bspw. auch Stromverträge vermittelt werden, gehört dazu. Viele Kunden stellen sich nun die Frage, ob für sie ein finanzielles Risiko besteht, wenn Verträge über Vergleichsportale abgeschlossen werden bzw. wurden. In den meisten Fällen ist das Vergleichsportal lediglich Vermittler zwischen dem Kunden und dem Anbieter. Die Kunden schliessen direkt mit dem Anbieter Verträge ab. In der Regel bedeutet dies, dass die Zahlungen des Kunden, z.B. die Stromrechnung, direkt gegenüber dem Stromanbieter erfolgt. Diese Zahlungen sind sicher. Anders sieht es aus, wenn die Zahlungen über die Portalfirma erfolgen, mit dem Zweck, dass diese die Zahlungen dann an den Anbieter weiterleitet. In dem Moment bevor die Weiterleitung erfolgt ist, hätte theoretisch ein Insolvenzverwaltung Zugriff auf die Gelder und könnte eine Weiterleitung verhindern. In diesem Fall würde das Geld in die Insolvenzmasse fallen und könnte vom Kunden lediglich im Zuge einer Forderungsanmeldung zurückgeholt werden. Dafür stehen die Chancen erfahrungsgemäà schlecht. Ein weiteres Risiko besteht für Zahlungen, die der Kunde bspw. für Hotel-Gutscheine geleistet hat, wenn diese Gutscheine vom Vergleichsportal ausgegeben werden. Dies scheint im Fall ab-in-den-urlaub.de der Fall zu sein. Hier werden wohl rund 14.000 Kunden den Betrag erneut zahlen müssen - dann direkt an das gebuchte Hotel. Eine weitere Gefahr für den Kunden Geld zu verlieren, besteht dann, wenn der Kunde Sonder-Boni des Portalanbieters erwartet. Wenn die Bonuszahlungen über das Portal erfolgen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dies nicht erfolgt. Der Kunde verliert streng genommen kein Geld, er erhält jedoch nicht die zugesagte Leistung. Zusammen fassend kann der Kunde von einem Verlust ausgehen, wenn er Zahlungen direkt an das Vergleichsportal geleistet hat oder wenn der Kunde Zahlungen oder Gutschriften direkt vom Portal erwartet. Zu Ihrer Information: Stromtipp ist Vermittler von Strom- und Gasverträgen, die direkt zwischen Kunde und Versorgungsunternehmen geschlossen werden. Stromtipp erhält dabei zu keinem Zeitpunkt und in keinem Fall eine direkte Zahlung des Kunden. - Der Wechsel des Strom- und Gasanbieters über Stromtipp.de ist immer kostenfrei. Sie zahlen für unsere Leistung keine Gebühr.

- Wir inkassieren keine Rechnungsbeträge für Energieversorger. Sie zahlen Ihre Strom- und Gasrechnungen wie gewohnt direkt an den Energieversorger.

- Es gibt bei uns keine Bonus- oder ähnliche Zahlungen an Kunden, die direkt von Stromtipp.de ausgezahlt werden. Alle Boni werden direkt vom Energieversorger an den Kunden gezahlt bzw. gutgeschrieben.

Ein Wechsel über Stromtipp.de wäre demnach auch im Fall einer Insolvenz ohne finanzielles Risiko für den Kunden.

. ‣ Sonnenenergie: Kooperation zwischen Dänemark und Deutschland

Beim Thema Sonnenenergie werden Dänemark und Deutschland künftig zusammenarbeiten. Die Länder wollen gemeinsame Ausschreibungen der Photovoltaik-Anlagen durchsetzen.  Der erste Schritt ist getan.

Die Regierungen Deutschlands und Dänemarks treiben im Bereich der Sonnenenergie den europäischen Energiebinnenmarkt voran. Sie haben beschlossen, dass die Ausschreibungen für PV-Anlagen zukünftig für beide Länder geöffnet werden. Zwei Pilotprojekte wurden auf den Weg gebracht, eine dänische und eine deutsche Ausschreibung sind nun öffentlich. Die jeweilige Ausschreibung wird nach den Regelungen des Standortes der Anlage durchgeführt. Was bringt diese Ãnderung im Bereich der Sonnenenergie? Um Sonnenenergie nutzen zu können, werden PV-Anlagen benötigt. Für den Bau und die Inbetriebnahme müssen Ausschreibungen getätigt werden. Durch die Ãffnung der nationalen Grenzen mit der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark, wird die internationale Förderung erneuerbarer Energien gestärkt. Ebenfalls soll die europäische Energiewende dadurch unterstützt werden. Welches Potenzial konkret in dieser neuen Regelung steckt, muss noch abgewartet werden. Das Pilotprojekt der zwei Ausschreibungen soll aber schon einige Erfahrungswert mit sich bringen.  . ‣ Offshore Windkraft: Starker Zuwachs in 2016, düstere Prognose Der Zubau der Offshore-Windenergie in Deutschland erreichte im ersten Halbjahr ein Volumen von 258 Megawatt. Zum Jahresende erwartet die Branche einen Zubau von etwa 700 Megawatt auf See.  Branchenverbände berichten, dasss im ersten Halbjahr 2016 43 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von 258 Megawatt neu ans Netz gingen. Auf See speisten damit zum 30. Juni 2016 insgesamt 835 Anlagen mit einer Leistung von 3.552,2 Megawatt Strom ein. Zudem sind 54 Anlagen mit einer Leistung von 324 Megawatt bereits errichtet und stehen vor ihrem Netzanschluss. Für 142 weitere Anlagen wurden bereits Fundamente errichtet. Die Branche rechnet damit, dass in Deutschland im Jahresverlauf insgesamt Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von etwa 700 Megawatt erstmals ins Netz einspeisen.  In der deutschen Nord- und Ostsee werden zum Jahresende demnach Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung knapp 4 Gigawatt am Netz sein. Die durchschnittlich ans Netz angeschlossene Leistung pro Anlage ist von gut 4 auf 6 Megawatt gestiegen. Effizientere Anlagen mit längeren Rotorblättern setzen sich durch.

Verbände befürchten Arbeitsplatzverluste Laut Branchenorganisationen und Verbänden zeigen die Ergebnisse, dass groÃe Volumen zu deutlichen Kostensenkung führen. Demgegenüber fallen die mit dem EEG 2017 beschlossenen jährlichen Ausbaumengen weit hinter die Möglichkeiten zurück. Die für die Jahre 2021 und 2022 in Deutschland vorgesehenen Mengen von je 500 Megawatt sind viel geringer als die jährliche Ausbaumenge von 700 Megawatt der vergleichsweise kleinen Niederlande. Die mit dem EEG 2017 gekappte Ausbaumenge in den frühen 2020erjahren sei daher â auch angesichts stetig wachsender Turbinen- und WindparkgröÃen â unsinnig und teuer. Dass sich mit einem um ein Drittel geschrumpften Markt die aktuell rund 20.000 Arbeitsplätze bei Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern für die Offshore-Windindustrie erhalten lassen, stellen die Verbände in Frage. Hinzu kommt, dass GroÃbritannien, als der gröÃte Exportmarkt, nach dem Brexit erheblich weniger sicher erscheint.  . ‣ Bericht über deutsche Nachhaltigkeitsziele

Auf dem UNO-Nachhaltigkeitsforum in New York wurde über die ersten Umsetzungsschritte der deutschen Nachhaltigkeitsziele berichtet. Dafür stellt die Bundesregierung die Entwicklung auf den Prüfstand. Der Bericht zu der Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsziele, die 2015 beschlossen wurden, wurde von Rita Schwarzelühr-Sutter (Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium) und Thomas Silberhorn (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium) vorgetragen. Inhalt der Nachhaltigkeitsziele sind neben der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Schutz vor der Biodiversität auch die Energiewende in Deutschland. Hier wird auch ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens geleistet.  Schwarzelühr-Sutter stellt klar, dass sich einiges ändern müsse. Unter anderem der Lebensstil der Deutschen, die Grenzen der ökologischen Belastung müssten respektiert werden. Die Nachhaltigkeitsziele bringen aber auch Chancen auf verschiedenen Ebenen mit sich. Neben dem globalen Umweltschutz und gesünderen Lebensverhältnissen ginge es auch um zukunftssichere Arbeitsplätze, bessere Ausbildungen, die Einhaltung von Sozialstandards und die Wahrung der Menschenrechte.  . ‣ E.ON: Börsennotierung von Uniper für September geplant E.ON kommt beim Spinoff und der Börsennotierung von Uniper weiter voran: Es sind keine Klagen eingegangen während der einmonatigen Frist, innerhalb derer Aktionäre die Entscheidung der Hauptversammlung hätten anfechten können. Damit ist nun der Weg frei für die nächsten Schritte zur Börsennotierung von Uniper im September. Bei der E.ON-Hauptversammlung am 8. Juni hatten rund 99,7 Prozent der Aktionäre für die Abspaltung gestimmt.  Johannes Teyssen, Vorstandsvorsitzender von E.ON: âWir gehen jetzt davon aus, dass wir die Börsennotierung der Uniper SE im September realisieren können. Damit liegen wir voll im Plan.â  Die neue E.ON fokussiert sich auf die neue Energiewelt mit den drei Geschäftsfeldern Kundennetze, Kundenlösungen und erneuerbare Energien, Uniper konzentriert sich auf das klassische Energiegeschäft mit den Schwerpunkten Stromerzeugung (im Wesentlichen Kohle und Atom) und Energiehandel.  . ‣ Service: Wer ist mein Netzbetreiber? Derzeit kündigen sogenannte Ãbertragungsnetzbetreiber Verträge mit dem Energieversorger Care Energy AG. In den Meldungen ist dann oftmals nur der Name des Netzbetreibers erwähnt, jedoch kaum ein Stromkunde weiÃ, in welchem Netz seine Abnahmestelle liegt. Die Ãbertragungsnetzbetreiber 50Hertz und TenneT haben die sogenannten Bilanzkreisverträge mit Care Energy gekündigt. Als Folge sind alle betroffenen Care Energy Kunden in die Ersatzversorgung des Grundversorgers gefallen. Mit der folgenden Ãbersichtskarte unseres Partners enet geben wir Ihnen einen Ãberblick der in Deutschland aktiven Ãbertragungsnetzbetreiber. Im Wesentlichen sind dies vier Unternehmen: 50Hertz in Ostdeutschland und Hamburg, TenneT in einem breiten Streifen von Schleswig-Holstein nach Bayern, TransnetBW in Baden-Würtemberg und Amprion in Westdeutschland und Südwest Bayern.

. ‣ Weitere Care Energy Kunden fallen in die Ersatzversorgung

Der Ãbertragungsnetzbetreiber TenneT hat mitgeteilt, dass der Vertrag mit der Care Energy AG gekündigt wurde und somit alle betroffenen Kunden in die Grundversorgung fallen. Betroffen sind Care Energy-Kunden in Niedersachsen, Hessen und Bayern sowie Schleswig-Holstein. Die Care-Energy AG kann ihre Kunden in den entsprechenden Netzgebieten nicht mehr mit Strom versorgen. Nach Mitteilung des Ãbertragungsnetzbetreibers TenneT TSO GmbH, wurde der Bilanzkreisvertrag mit der Care-Energy AG zum 15.7.2016, 24 Uhr gekündigt. Da die Care-Energy AG somit keinen Strom mehr ins Netz einspeisen kann, haben bereits eine Vielzahl von regionalen Netzgesellschaften - wie z.B. in München die SWM Infrastruktur GmbH, die mit der Care-Energy AG bestehenden Netznutzungsverträge ebenfalls zum 15.7.2016, 24 Uhr gekündigt. Kunden der Care Energy AG werden weiter mit Strom versorgt. Ein Wechsel aus der Grundversorgung zu einem günstigen Stromanbieter ist problemlos mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen möglich. In unserem Tarifrechner finden Sie seriöse und günstige Stromanbieter. Auf keinen Fall sollten Kunden über den von Care Energy angebotenen Vergleichsrechner wechseln, da hier hohe Gebühren fällig werden. . ‣ E.ON: Digitale Energiewelt

E.ON holt einen Experten an Bord, der die digitale Energiewelt nach vorne bringen soll. Auf wessen Schultern wird diese Verantwortung geladen und welche Aufgaben gilt es zu bewältigen?

Die digitale Energiewelt liegt zwar noch in der Zukunft, doch sie rückt immer näher und soll gut geplant sein. Aus diesem Grund hat sich E.ON einen Kompetenzträger mit Erfahrung im Bereich der Digitalisierung an Bord geholt. Der zukünftige Chief Digital Officer ist Matthew Timms. Dieser war zuvor für das digitale Geschäft bei SAP in London verantwortlich.

Der neue Geschäftsbereich bei E.ON nennt sich Digital-Business Unit. Die Aufgaben bestehen insbesondere darin marktgerechte, digitale Produkte und Kundenlösungen zu entwickeln. Um näher an die digitale Energiewelt heranzukommen, müssen Prozesse angepasst und Big Data Lösungen gefunden werden. Die Leitung des neuen Geschäftsbereichs wird Matthew Timms ab dem 1. August 2016 in die Hand nehmen.  . ‣ EU-China-Gipfel

Der EU-China-Gipfel fand vom 12.07.2016 bis 13.07.2016 in Peking statt. Unter anderem wurde eine enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Deyang und der Deutschen Energie-Agentur (dena) vereinbart. Auf dem EU-China-Gipfel wurden erfreuliche Vereinbarungen getroffen. Beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen der dena und der Stadt Deyang ist aus dem Treffen hervorgegangen. Die Partnerschaft hat das Ziel ein energieeffizientes und klimaschonendes Stadtquartier zu errichten. Andreas Kuhlmann, der Vorsitzende der dena-Geschäftsführung, und Zhao Hui, der Bürgermeister der Stadt Deyang, unterzeichneten eine Erklärung zur Durchführung des Projektes. Dies ist zwar noch nicht der endgültige Vertrag, allerdings die Bestätigung zur Absicht des Vorhabens. EU-China-Gipfel: Mehr zum ProjektDas Projekt nennt sich âDeyang High-Tech Industrial Development Zoneâ und umfasst ein Gebiet von 68 Quadratkilometern. Die Technologiezweige zivile Luftfahrt, Biotechnologie und Erdölförderung werden im Zentrum der Entwicklung des Stadtquartiers stehen. Die Unternehmen Wacker Chemie und Wilo sind Partner der Kooperation. Diese Zusammenarbeit ist ein Teil des deutsch-chinesischen Projektes âEco-Cities in Chinaâ.

Auf dem EU-China-Gipfel wurden insgesamt zwölf ausgewählte Projekte in Anwesenheit des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang und des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vereinbart. Das der Stadt Deyang und der dena ist als zukunftsweisendes Beispiel in das offizielle Programm des EU-China-Gipfels aufgenommen worden.  . |